科学を学ぶことは原理を学ぶことです。

原理から社会がどう発展するか予測することができ、原理から自分がどう考え行動するかの指針になります。

入門者向けにまとめましたので選書のお供にしてもらえれば嬉しいです。※技術は日進月歩で進んでいるのでなるべく最新の本を読むことをオススメします。

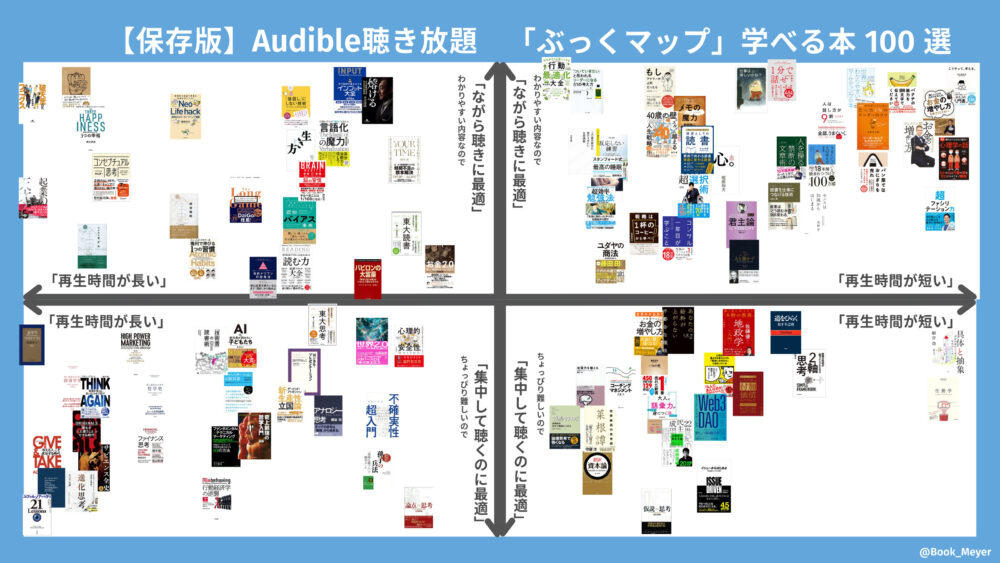

- ぶっくま(@Book_Meyer)

- Twitterフォロワー7.2万人

- 読書術の図解、おすすめ本をTwitter、ブログで発信

- 『「知る」を最大化する本の使い方』著者 ※発売前増刷、発売1週間で重版決定!

- 献本実績多数

- 年間300冊読書家

- 40代/家族ドライブ、納豆好き

- ※Twitterで計200万人以上に拡散された読書術の図解有。ブログでも紹介しています。

発売前増刷、発売1週間で重版決定!拙著『「知る」を最大化する本の使い方』が好評です。読書に悩みを抱えた人や、効率的に/深く読書したい人に図解でわかりやすく徹底解説してます。

書店で手に取ったら、まず巻頭のビジュアルフローチャートを見てください。驚くと思います。

みんなで考えるAIとバイオテクノロジーの未来社会 著:冨田 勝

知識を得ることで問題に向き合える1冊

「みんなで考える」に著者の想いが詰まっていました。

- 将来予測はできないし、正解も存在しない

- 未来のシナリオを複数持ち、対処できるようにする

- 世の中のことを自分ごととして考える

未来のことを人任せにせず、どう自分ごとにして考え、行動するかが大事になります。

「でもどうやって…」と思いませんでしたか。

「AIやテクノロジーを考えよう」と思ってもなかなかできないと思います。でも知識があったらどうでしょうか。知らないと考えることもできません。

だからこそ、現状を学ぶ必要があるんです。

1人1人が自分の考えを持つことが大事だと心に刻みました。

他人事にせず、当事者意識を持って考えていきたいです

若い読者に贈る美しい生物学講義 著:更科 功

生物の美しさを感じられる1冊

面白くてためになる生物学ははじめてでした。

- 生物ってなに?構造から探究する

- 生物と無生物の違いについて

- 進化ってなに?

上記は一部のトピックです。全19章、面白くてためになる生物学が学べます。

何億年もかけて作り出した生物のシステムは、学ぶことが多く、洗練されたデザインや仕組みは、本当に美しいと思ってしまいます。

生物学の入口として全力でおすすめしたいです

残酷な進化論 著:更科 功

この本を読むと、私たちはシステムの1要素に過ぎず、自然淘汰はよくできたシステムであることを実感できる。人間が特別でもないし、人間よりも進化している生物さえいます。

人生は生存競争。環境に適応した者が生き残ります。

生物学としても面白いし、この考え方を抽象化すれば、人間界にも転用できます

若い読者のための『種の起源』 著:チャールズ・ダーウィン

歴史的名著を深く掘り下げつつ、わかりやすく解説

歴史的名著、種の起源。進化のメカニズム、生物の分類について、自然選択とはなにか。ダーウィンの思考過程と共に追えるのが最大の魅力。

- 有利な変異により自然選択が起こる

- 突然変異の積み重ねにより、環境に適応した種が残っていく

- 広い範囲に分布、数の多い種は変異が起きやすい

このような自然システムにより、様々な生物が淘汰されてきました。そう考えると、今でも生き残っている生物ってだけで適応能力は高いんだと思います。

現代にとって優れたお手本である自然システムを学ぶことは、私たちの社会にも転用できる部分があるはずです。

政府が誤用するほど勘違いしがちな進化論、正しい知識は読書で得られます。

平易な言葉でエッセンスをギュッと詰め込んでるので読みやすかったです

意識はいつ生まれるのか 著:ジュリオ・トノーニ

「あなたの意識はいつ生まれていますか?」科学的アプローチでどのように意識が形成されるのか研究。

読めば“意識”の不思議さとありがたみを噛みしめられる。

専門書でありながら予備知識なしで理解できる。著者による10年の研究結果が凝縮されている1冊。

次が気になる構成で読書に没頭できました

宇宙はなぜ美しいのか 著:村山斉

「宇宙って美しいですよね?」大抵の人は首を縦に振ると思います。

では「高い対称性って美しいですよね?」では”?”マークが飛び交うかもしれない。

でも物理学者はこれを美しいと感じる。

そこにある研究者ならではの視点に気づきを得られた。

綺麗な宇宙の写真が付いてます

科学者たちが語る食欲 著:デイヴィッド・ローベンハイマー

「極端な高タンパク質低糖質の食事は老化を早め、寿命を縮めた」という研究結果が載っていました。

対象はマウスであることには注意が必要ですが、バランスを欠いた食事にはリスクがあることを再認識した1冊でした。

日々の食事に、より気をつかうようになりました

山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 著:山中 伸弥

ips細胞ができるまでの物語を追体験できる…だけでなく専門家でなくてもips細胞についてザックリ理解できる1冊。

偉業は先生が1人で成し遂げたようにみえるが、実はそうではないんです。研究者たちの絆が偉大な功績につながっています。

何かを目指す時、チームの存在の大切さを再認識できました

脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか 著:紺野 大地, 著:池谷 裕二

「脳に電極を刺してネットと繋げる」「人工知能で解析した内容を脳にフィードバックする」攻殻機動隊の世界は現在進行形で研究されていると書いてありました。

夢のような技術を種類や利点、リスク等、解像度の高く解説しています。

近未来的な技術がすぐそこまで来ていると思うと、ワクワクが止まりませんでした

生命知能と人工知能 著:高橋 宏知

「人工知能」は与えられた課題をいかに効率よく処理する知能。一方、「生命知能」とは自ら動く自律した知能です。

仕事で例えると、言われたことだけをこなすだけなのか、自ら課題を発見し、アイデアを創造できるかの違いです。

AIと脳のメカニズムを知ることで、生命知能の必要性を感じることができました

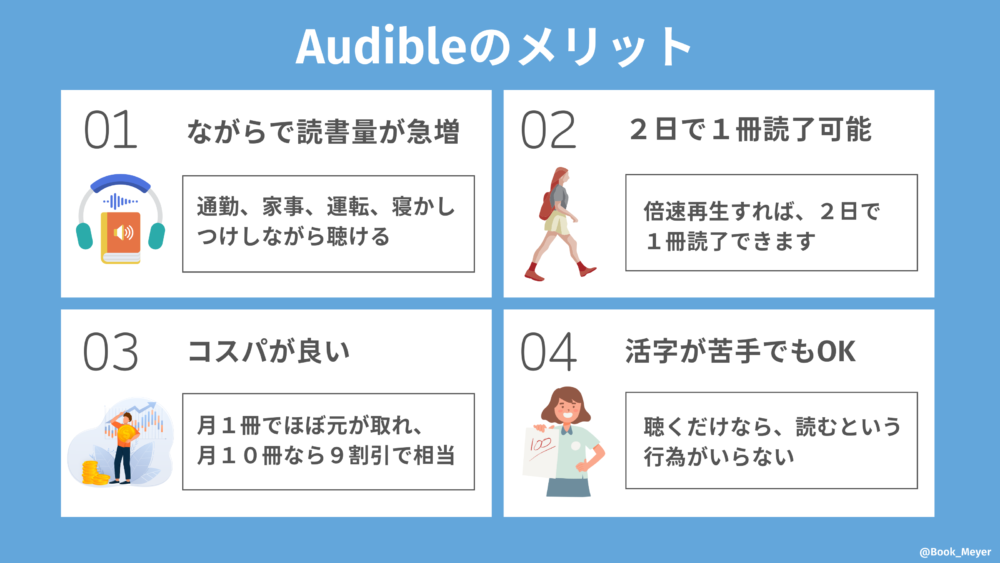

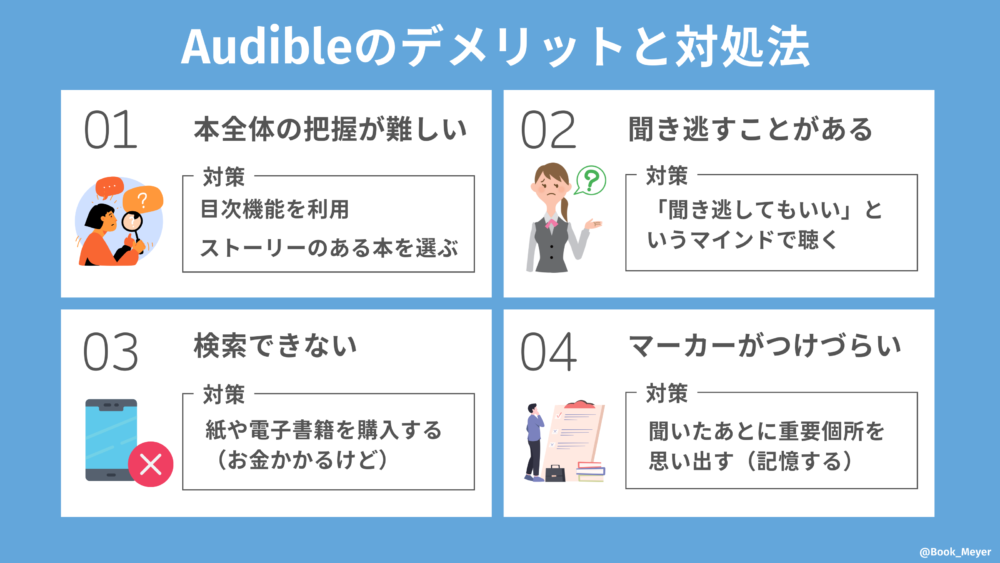

今回は科学書のおすすめ本を紹介をしましたが、読み方により学ぶ効率は変わってきます。

図解でわかりやすく発信しています。下記リンクより見ていってください。

ジャンル別におすすめ本をまとめたページもありますので、よかったら参考にしてください。

【ジャンル別】絶対に読んでおきたい 学べる おすすめ本まとめ