教養を身につけたいけど何から読んでいいかわからない

これから教養を学ぶのに丁度いい本を知りたい

教養が身につく本を幅広さと読みやすさ重視で選びました

この記事では、私が歴史、社会、科学、哲学の4ジャンルから、教養を身につけられる入門書を厳選しました。これから知識を増やす人のために読むべき本となります。参考にしてもらえると嬉しいです。

教養は深めるのも大事ですが、まずは広げることをおすすめします。世の中にはどんな分野があり、どんな出来事・知があったのかを広く学べば、次に深める知識がわかるからです。※教養を学ぶコツの詳細は、この記事にも書きました。

- 初心者におすすめの教養を広げられる本がわかる

- 教養を学ぶときのコツが順序立ててわかる

これから学びたい人向けのおすすめ本や学び方がわかります

- ぶっくま(@Book_Meyer)

- Twitterフォロワー7.2万人

- 読書術の図解、おすすめ本をTwitter、ブログで発信

- 『「知る」を最大化する本の使い方』著者 ※発売前増刷、発売1週間で重版決定!

- 献本実績多数

- 年間300冊読書家

- 40代/家族ドライブ、納豆好き

- ※Twitterで計200万人以上に拡散された読書術の図解有。ブログでも紹介しています。

発売前増刷、発売1週間で重版決定!拙著『「知る」を最大化する本の使い方』が好評です。読書に悩みを抱えた人や、効率的に/深く読書したい人に図解でわかりやすく徹底解説してます。

書店で手に取ったら、まず巻頭のビジュアルフローチャートを見てください。驚くと思います。

初心者にやさしい:教養が身につく本

歴史が学べる本

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書

ストーリーで学べるから覚えやすい世界史の入門書

世界史を学び直すならまずこの本がおすすめです。

- 年号というノイズはほぼ出てこない

- ストーリーで学べる構成だから記憶がつながりやすい

- 地図や図解もあるからわかりやすい

本書の最大の特徴は、各歴史間や同時期に他国であった出来事を数珠つなぎにして解説しているので、世界史をストーリーのように理解できる点。

つながりは記憶するのに重要な要素です。

しかも網羅的であるため、これから学びたい人はまずはこの一冊をおすすめします

サピエンス全史

私たち、ホモ・サピエンスがなぜここまで繁栄できたのか。

虚構が他人との協力を可能にし、文明をもたらした!特定の物語を信じることで、協力関係を築ける人類だったからここまで発展できたんです。

- 新たな思考を生み出した「認知革命」

- 定住生活をはじめた「農業革命」

- 人類が新たな能力を獲得した「科学革命」

「認知革命」「農業革命」「科学革命」三つの革命、そして人類史を通して深い考察を体験できます。

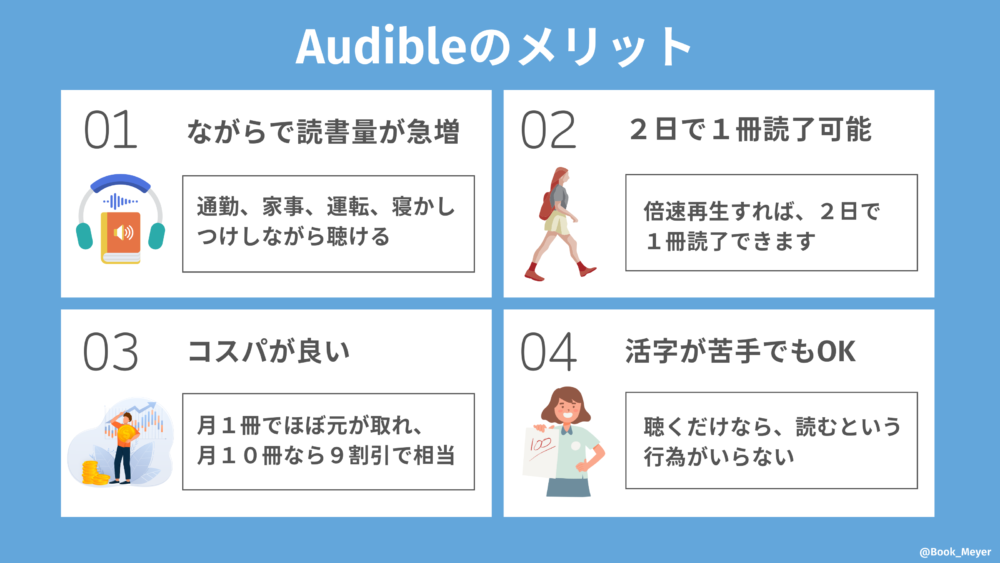

※本書はAudibleで聴き放題です

現在、30日間無料キャンペーンやってます→【公式リンク】あなたがキャンペーン対象か確認する

会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ 500年の物語

「会計からの視点で歴史を語った」学びの多い1冊

古くは簿記の起源であるイタリアから、近年では国際会計基準まで。歴史から会計、会計から歴史を学べる。

- 15~17世紀のイタリア・オランダから簿記と会社の誕生がわかる

- 19~21世紀のイギリス・アメリカから財務会計がわかる

- 19~21世紀のアメリカ(+音楽)から管理会計がわかる

産業革命レベルの歴史的なイベントには会計が絡んでおり、知らない世界がありました。

会計というテーマで歴史を紐解くとまた違った視点を得られるでしょう。

本書を読むメリットは、「なぜ会計が生まれ、なぜ今の仕組みに至ったのか?」がわかると、会計の本質を理解でき、記憶が強化される点です。

丸暗記やなんとなく仕組みを覚えるよりも、関連付けたほうが学習効果は高いんです。

世界史と関連付けて会計を学べるのが魅力ですね

ゲームチェンジの世界史

現代にも当てはまる原則は、歴史の大イベントから見えてくる

「ゲームチェンジ」とは、歴史上のイベントにより、従来の枠組・常識・ルールがまったく通用しなくなること。転換点でなにが起こり、歴史が動いたか、そこにどんな原則があったかを教えてくれます。

10の原則のうち、3つだけ原則を紹介します。

- 歴史の流れに逆らう者は亡ぼされる

- ゲームチェンジに必要なものは「発明」ではなく「実用化」「普及」

- 知の解放はかならずゲームチェンジを誘発する

ゲームチェンジの原則は、活版印刷の普及、騎馬、皇帝の出現、主権国家の成立、産業革命、これらの出来事から見えてくるんです。

歴史からビジネスや普段の仕事に転用できること。歴史を学ぶ意義も理解できます。

新たな視点や世界の見方をもらえます

社会が学べる本

世界でいちばんやさしい 教養の教科書[人文・社会の教養]

初学者向けに考えられたやさしい構成と幅広い分野を網羅

これから教養を学びたい人におすすめしたい本ナンバーワン。”ストーリー”(過去→現在)で「横のつながり」がわかり、重要ワードから「知識を深める」ことができるのが特徴。

【横のつながりについて】

テーマごとに過去からの時系列で書いてあるので前後の関係がわかるようになってます。また、読み進めていったときも、別のテーマのワードが時々出てくるので、より知識の繋がりを感じることができる構成になってます。

【知識を深める】

ワード解説があり、わからないことは調べられるようになっています。「もっと知りたい分野だ」と思ったら、次のステップに進めるためのおすすめ本も紹介されており、これから学ぶ人には最適な1冊です。

カバーしている分野は幅広いです。

- 歴史(世界史、日本史、哲学、人々の価値観の歴史)

- 哲学(私という認識を歴史の流れから追う)

- 言語(言語を深掘り)

- 心理(近代~現代の心理学)

- 文化(文化と文明の違い、文化への考え方)

- 経済(資本主義の歴史)

- 社会(権力や自由について)

- 日本(江戸時代、明治~今の価値観)

- 芸術(日本近代文学、西洋美術、西洋音楽)

この本でははじめて学ぶには最適です。ですが、ここで満足してはもったいないです。面白いと思った分野は深掘りすることをオススメします。

興味の足掛かりとなる本です

13歳からの地政学 カイゾクとの地球儀航海

対話形式でわかりやすい。世界の仕組みを知るための最初の1冊。

私たちは、世界のニュースを表面でしか理解していないかもしれません。起こるニュースの裏側には、国力は地理が関係しています。

本書を読み、世界や国を状況や力関係を知ると、よりニュースを解像度高くみることができますよ。

例えば、こんなテーマを解説しています。

- 世界中の貿易の9割以上が海を通っている

- 核ミサイルを隠せる海は日本の近くに2つもある

- 安くて良い物には裏がある

興味をそそる内容ですよね!普通に生活していては気づかないことが世界では起きています。

“13歳から…”というが、社会人にもオススメです。

知ると、ニュースの「なぜ?」が見えてきます

18歳から100歳までの日本の未来を考える17のキーワード

日本の未来を考えるための問いを与えてくれる1冊

下記のようなテーマの知識と問いを与えてくれます。

- 「現代の国際情勢」のキホンを知る

- 「民主主義」のキホンを知る

- 「経済」のキホンを知る

- 「AI」で世の中はどう変わる?

- 「教育」はこの先どう変わる?

- 「ジェンダー」をめぐる問題って?

- 「メディア」とこの先どうつきあう?

- 「少子高齢化」が深刻なワケって?

- 「地域社会」と孤立をめぐる問題って?

- 「外交・安全保障」について日本はどうすべき?

- 「人権」をめぐる現代の問題って?

- 「格差社会」となった日本の現状って?

- 「地方活性化」の打ち手はあるの?

- 「医療・生命」をめぐる問題って?

- 「食」をめぐる問題って?

- 「グローバル化」で世界はどう変わったの?

- 「環境問題」にどう向き合っていくべき?

幅広い内容をこれ1冊で学べます。

章毎のページ数が少ないながらもポイントをおさえた解説がされているので、納得感を持って読める。自分の足りない知識、興味ある分野をすぐにアクセスできる構成も嬉しい。

答えのない問題を考えるには、まず知ることが大事!

池上彰 世界の見方シリーズ

初学者向け!現代社会をわかりやすく解説

あの「わかりやすい解説」でお馴染みの池上彰さんが書いている現代社会の本。”シリーズ”と書いたのは、地域別国別に本が出版されているからです。

- 池上彰の世界の見方 15歳に語る現代世界の最前線

- 池上彰の世界の見方 アメリカ~ナンバーワンから退場か~

- 池上彰の世界の見方 中国・香港・台湾

- 池上彰の世界の見方 中東~混迷の本当の理由~

- 池上彰の世界の見方 ドイツとEU~理想と現実のギャップ~

- 池上彰の世界の見方 朝鮮半島~日本はどう付き合うべきか~

- 池上彰の世界の見方 ロシア~新帝国主義への野望~

- 池上彰の世界の見方 東南アジア~ASEANの国々~

- 池上彰の世界の見方 イギリスとEU~揺れる連合王国~

- 池上彰の世界の見方 インド~混沌と発展のはざまで~

- 池上彰の世界の見方 アメリカ2~超大国の光と陰~

- 池上彰の世界の見方 中国 ~巨龍に振り回される世界~

- 池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 ~ロシアに服属するか、敵となるか~

「アメリカ」「中国・台湾・香港」「ロシア」「ドイツとEU」「中東」「東南アジア」「インド」等々、すべて読めばほぼ世界制覇できます。

読んで学べば、世界のニュースも解像度高く理解できます。

さすが池上さん、ものすごくわかりやすいです

※本書はAudibleで聴き放題です

現在、30日間無料キャンペーンやってます→【公式リンク】あなたがキャンペーン対象か確認する

科学が学べる本

世界でいちばんやさしい 教養の教科書[自然科学の教養]

初学者向けに考えられたやさしい構成と自然科学を網羅

こちらも、これから教養を学びたい人におすすめしたい本ナンバーワン。[人文・社会の教養]と同様に、”ストーリー”(過去→現在)で「横のつながり」がわかり、重要ワードから「知識を深める」ことができます。

【横のつながりについて】

テーマごとに過去からの時系列で書いてあるので前後の関係がわかるようになってます。また、読み進めていったときも、別のテーマのワードが時々出てくるので、より知識の繋がりを感じることができる構成になってます。

【知識を深める】

ワード解説があり、わからないことは調べられるようになっています。「もっと知りたい分野だ」と思ったら、次のステップに進めるためのおすすめ本も紹介されており、これから学ぶ人には最適な1冊です。

下記のような難しそうなテーマですが、わかりやすく解説しています。

- 科学史(古代~現代まで)

- 物理学(力学、熱、電磁気)

- 相対性理論(なるべくわかりやすく解説)

- 量子論(ストーリーで学べる)

- 宇宙(天文学、物理学の側面から解説、最新宇宙論も)

- 数学(数学の発展や歴史)

- 化学(化学用語の意味を解説)

- 地球史(太陽系の誕生~人類の誕生)

こちらの本は自然科学をテーマに、幅広く解説しています。

立体的なつながりを意識した本であり、初学者にやさしい構成です。

みんなで考えるAIとバイオテクノロジーの未来社会

知識を得ることで問題に向き合える1冊

「みんなで考える」に著者の想いが詰まっていました。

- 将来予測はできないし、正解も存在しない

- 未来のシナリオを複数持ち、対処できるようにする

- 世の中のことを自分ごととして考える

未来のことを人任せにせず、どう自分ごとにして考え、行動するかが大事になります。

「でもどうやって…」と思いませんでしたか。

「AIやテクノロジーを考えよう」と思ってもなかなかできないと思います。でも知識があったらどうでしょうか。知らないと考えることもできません。

だからこそ、現状を学ぶ必要があるんです。

1人1人が自分の考えを持つことが大事だと心に刻みました。

他人事にせず、当事者意識を持って考えていきたいです

若い読者に贈る美しい生物学講義 感動する生命のはなし

生物の美しさを感じられる1冊

面白くてためになる生物学ははじめてでした。

- 生物ってなに?構造から探究する

- 生物と無生物の違いについて

- 進化ってなに?

上記は一部のトピックです。全19章、面白くてためになる生物学が学べます。

何億年もかけて作り出した生物のシステムは、学ぶことが多く、洗練されたデザインや仕組みは、本当に美しいと思ってしまいます。

生物学の入口として全力でおすすめしたいです

若い読者のための『種の起源』

歴史的名著を深く掘り下げつつ、わかりやすく解説

歴史的名著、種の起源。進化のメカニズム、生物の分類について、自然選択とはなにか。ダーウィンの思考過程と共に追えるのが最大の魅力。

- 有利な変異により自然選択が起こる

- 突然変異の積み重ねにより、環境に適応した種が残っていく

- 広い範囲に分布、数の多い種は変異が起きやすい

このような自然システムにより、様々な生物が淘汰されてきました。そう考えると、今でも生き残っている生物ってだけで適応能力は高いんだと思います。

現代にとって優れたお手本である自然システムを学ぶことは、私たちの社会にも転用できる部分があるはずです。

政府が誤用するほど勘違いしがちな進化論、正しい知識は読書で得られます。

平易な言葉でエッセンスをギュッと詰め込んでるので読みやすかったです

哲学が学べる本

史上最強の哲学入門

面白さとわかりやすさが共存した稀有な哲学入門書

哲学書で挫折経験がある人に全力でオススメしたい。

- 絶対的な真理なんてあるのか?「真理の真理」

- 私たちはどうして働かなきゃいけないのか?「国家の真理」

- 神の正体にせまった「神の真理」

- 存在するとはどういうことか?「存在の真理」

真理の真理、国家の真理、神の真理、存在の真理をテーマに、どの哲学が史上最強の真理かを解説。

本書の最大の特徴は、バキ感(まんがのグラップラー刃牙)のある解説。まえがきを見るとわかります。ノリがバキなんです。

「ふざけてるの?」と思ったかたもいるかもしれませんが、決してふざけてはいません。むしろ本気で哲学を語ってます。読めばわかります…!

史上最強に面白い哲学の入門書でした!

※本書はAudibleで聴き放題です

現在、30日間無料キャンペーンやってます→【公式リンク】あなたがキャンペーン対象か確認する

史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち

史上最強の哲学入門の東洋哲学バージョン

名言を解説するような定番の入門書ではなく、東洋哲学の本質を本気で解説しています。

- 究極の真理の哲学は、”体験”を通してでしか真には理解できない。

- 説明が難しい東洋哲学の本質を本気で解説

- インド→中国→日本の流れがわかる

本書のキモである「悟りの境地」って何なのか、本当は体験しないとわからないことです。でもそれを説明しようとする試み自体がものすごく挑戦的。

そしてこれまでにない読後感を生み出してくれます。

所々で飛び出すツッコミに思わずクスっと笑ってしまう面白さもあり、唯一無二の本に仕上がってました。

西洋編も面白いが、東洋編も負けてませんでした

※本書はAudibleで聴き放題です

現在、30日間無料キャンペーンやってます→【公式リンク】あなたがキャンペーン対象か確認する

使える哲学

難しいイメージのある哲学をマンガでわかりやすく解説

本書の特徴はマンガでわかりやすいだけでなく、「実生活にどう活かせるか」を解説している点です。

- プラトン

- デカルト

- カント&ヘーゲル

- キルケゴール

- ニーチェ

- バタイユ

- アレント

- 上記の他に33人の哲学者を網羅的に解説

哲学者がチャットでアドバイスするページや、現代社会の疑問からのアプローチは、とっつきやすさの工夫が感じられます。

もっと学びたいと思えるキッカケになる本になるでしょう。

哲学者を広く知るにはちょうど良い入門書でした

哲学と宗教全史

宗教・哲学の歴史を体系的に解説している。450ページ超えの鈍器本だけあって、突出した網羅性が特徴。

どれだけ盛りだくさんかは、下記の目次を見れば明らかです。

はじめに

第1章:宗教が誕生するまで

第2章:世界最古の宗教ゾロアスター教がその後の宗教に残したこと

第3章:哲学の誕生、それは”知の爆発”から始まった

第4章:ソクラテス、プラトン、アリストテレス

第5章:孔子、墨子、ブッダ、マハーヴィーラ

第6章(1):ヘレニズム時代にギリシャの哲学や宗教はどのような変化を遂げたか

第6章(2):ヘレニズム時代に中国では諸子百家の全盛期が訪れた

第6章(3):ヘレニズム時代に旧約聖書が完成して、ユダヤ教が始まった

第6章(4):ギリシャ王が仏教徒になった?ヘレニズム時代を象徴する『ミリンダ王の問い』

第7章:キリスト教と大乗仏教の誕生とその展開

第8章(1):イスラーム教とは?その誕生・発展・挫折の歴史

第8章(2):イスラーム教にはギリシャ哲学を継承し発展させた歴史がある

第8章(3):イスラーム神学とトマス・アクィナスのキリスト教神学との関係

第8章(4):仏教と儒教の変貌

第9章:ルネサンスと宗教改革を経て哲学は近代の合理性の世界へ

第10章:近代から現代へ。世界史の大きな転換期に登場した哲学者たち

第11章:19世紀の終わり、哲学の新潮流をヘーゲルの「3人の子ども」が形成した

第12章:20世紀の思想界に波紋の石を投げ込んだ5人

哲学と宗教全史 出口治明(著)目次より引用

“全史”とタイトルにもある通り、哲学者と歴史的背景を知るのに最適。

特に3000年の哲学者と宗教家の人物相関図はいまなにを学んでいるかを把握するのに良し!

ステップ別に解説:教養を学ぶコツ

ここからは教養を学ぶコツを流れで解説していきます。本には広さと深さがあります。その両方を把握した上で順に沿って選んでいく方法となります。

ざっくり言うと

ステップ1で幅広く学び、ステップ2で興味のある分野を学び、ステップ3で深掘りをする

となります。

読書は選書が9割と言われるほど大切です。私の方法を参考にし、失敗しない本選びをしてください。

ステップ1:幅広い分野が網羅されている本から始める

ひとことで教養と言っても幅広いです。この記事であげた分野以外も定義されています。

どんな分野があるか?知らない分野があるかもしれません。幅広く知ると次の学びの足掛かりになります。

最初の1歩としておすすめなのは、『世界でいちばんやさしい 教養の教科書』です。

この本は、記事でも紹介しています。チェックしてみてください。

ステップ2:興味のある分野から始める

何度も言いますが、教養をカバーする分野は幅広いです。「なにから手をつけていいかわからない!」となるでしょう。

でも自分が興味を持っている分野ならどうでしょうか?

読みたい気持ちになりませんか?

ステップ1で学んだ分野の中から、一番興味のある分野を選びましょう。

好奇心が学習に良い影響があると研究論文でも発表されています。

選ぶ本は、その分野を網羅した本がおすすめです。

この記事で紹介している本から選んでみてください

ステップ3:深掘りしたいテーマの本を選ぶ

ステップ2までである程度の理解ができたら、いよいよ深掘りしていきます。

ステップ2で選んだ分野の中でも「この部分はおもしろい!」「詳細が気になる!」という内容があったはずです。興味ある分野を深掘りした本を選びます。

例えば哲学なら、ステップ2でどんな哲学者がいて、それぞれどんな内容なのかを知ったと思います。

数ある哲学者の中から学びたい人、例えば「ニーチェ」をテーマにした本を選んでいくイメージです。※哲学は難解なので、ここでも解説本を選んでください

ここまで進んでくると学びが楽しくなっていきます

番外編:書籍以外のインプットをする

学習は本だけではありません。

テレビ、動画、ネット、人から聞く、美術館や博物館現地に行ってみる等々…。いろんな方法があります。

インプットを本に限定せず、積極的に選ぶと「あ、ここ本に書いてあった」という体験ができます。

例えば歴史を学ぶ場合は、NHK大河ドラマを観て楽しむのも良いですね。

自分のスタイルに合った方法を探してみてください

ここまでお読みいただきありがとうございます。

ジャンル別におすすめ本をまとめたページもありますので、よかったら参考にしてください。

【ジャンル別】絶対に読んでおきたい 学べる おすすめ本まとめ

読み方により学ぶ効率は変わってきます。

図解でわかりやすく発信しています。下記リンクより見ていってください。