「なにが言いたいのかわからない…。」

「言われていないことを能動的に考えるのが苦手…。」

「ゼロベースで考えるのが苦手…。」

あなたは当てはまっていないでしょうか?

当てはまってます…

わたしも同じ道を辿ってきました。

安心してください。

この記事で紹介する「思考術の本」を読み、実践を繰り返せば考える力は身についていきます。

本記事では、年間500冊読む私がいろんな思考法を視覚的にわかるよう本紹介していきます。

実は、考える力は1つではなく、様々な思考法があるんです。その内容はこの記事から学べますよ。

- ぶっくま(@Book_Meyer)

- Twitterフォロワー7.2万人

- 読書術の図解、おすすめ本をTwitter、ブログで発信

- 『「知る」を最大化する本の使い方』著者 ※発売前増刷、発売1週間で重版決定!

- 献本実績多数

- 年間300冊読書家

- 40代/家族ドライブ、納豆好き

- ※Twitterで計200万人以上に拡散された読書術の図解有。ブログでも紹介しています。

発売前増刷、発売1週間で重版決定!拙著『「知る」を最大化する本の使い方』が好評です。読書に悩みを抱えた人や、効率的に/深く読書したい人に図解でわかりやすく徹底解説してます。

書店で手に取ったら、まず巻頭のビジュアルフローチャートを見てください。驚くと思います。

「本の紹介だけでいいよ!」という人は目次から項番02に飛んでくださいね。

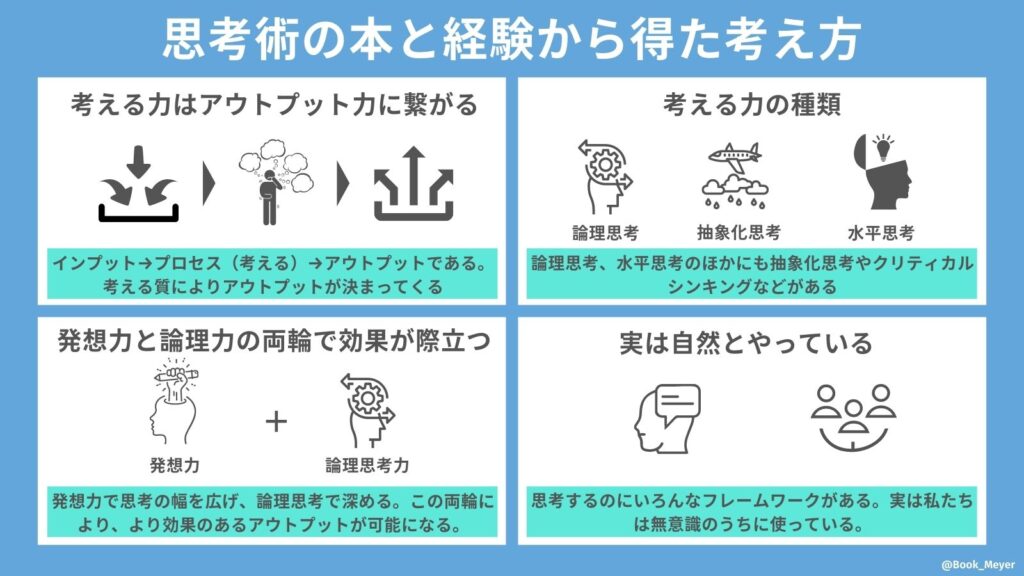

思考術の本と経験から得た考え方

本を紹介する前に、まず「思考力を身につけるとどんな良いことがあるの?」ってところから書いていきますね。

本を読む前にあなたのモチベーションにしてください。

考える力はアウトプット力に繋がる

「考える」という行為の前後には、インプットとアウトプットがあります。

インプットでは質にこだわってください。わたしのおすすめは読書です。

料理でも素材の味が良いほうが、味も良いものになりますよね。そして料理(アウトプット)の出来は、素材の味と調理(考える力)の両方の出来によるんです。

インプット + 考える力 = アウトプット

思考力のあるデキる人はかならず、インプットとの掛けあわせにより、質の高いアウトプットをしているんです。

考える力の種類

冒頭でも説明した通り、考える力には種類があります。

かならず身につけておきたい力は3つ。

・論理思考力

ものごとを筋道たてて考えていく力を論理思考力と呼びます。問題を解決するために考えたり、人に説明する際にはこの能力が役に立ちます。

・水平思考力

既存の枠組みにとらわれずに、アイデアを発想する能力です。身につければ、問題解決の近道となる方法を思いつけるようになります。

・抽象化力

ものごとの共通する点を考えたり、高い視点から俯瞰してみることができる力です。身につければ応用力がつきます。

ほかにも「クリティカルシンキング」「アナロジー思考」などがあります。

発想力と論理思考力の両輪で効果が際立つ

さきほど紹介した「論理思考力」と「発想力」は車の両輪のようなもので、両方使いこなすことで柔軟な思考を持つことができます。

下記の手順で問題解決する場合、かならず2つの思考力が必要になるからです。

①発想力でアイデアを多く出す(発想力)

②出したアイデアから最適な解決策を選択

③選択した解決策を実行に移すために深く思考する(論理思考力)

発想力で思考の幅を広げ、論理思考力で深めるイメージです。

この両輪により、より効果のあるアウトプットが可能になります。

実は自然と思考力を使っている

ここまでお読みになり、「自分には難しそう…」と思っている方もいるかもしれません。

でもちょっと待ってください。

思考力は普段の日常でも無意識に行っているんです。

例えば、お店で商品を選ぶときも価格や機能から自分に合ったものを選んでないでしょうか?

例えば洗濯機を購入する際にも

- ランニングコストを減らしたいなら「節水機能があるものや電気代の低いもの」

- 洗濯回数を減らしたいなら「大容量のもの」

- 手間を減らしたいなら「乾燥までやってくれるもの」

「家族が多く洗濯回数を減らしたい」→「1回で大量に洗濯できれば減らせる」→「大容量の洗濯機を購入する」と考えているんです。

これらは「問題」を認識し、解決策に向かって論理的思考していると言えます。

私たちは問題解決するのに、無意識のうちに思考力を使っているんです。

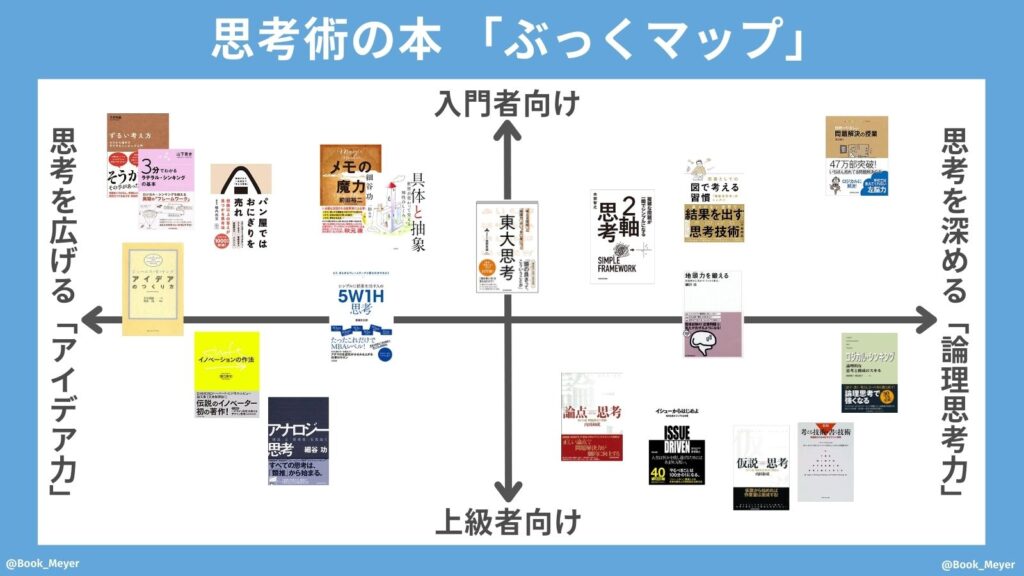

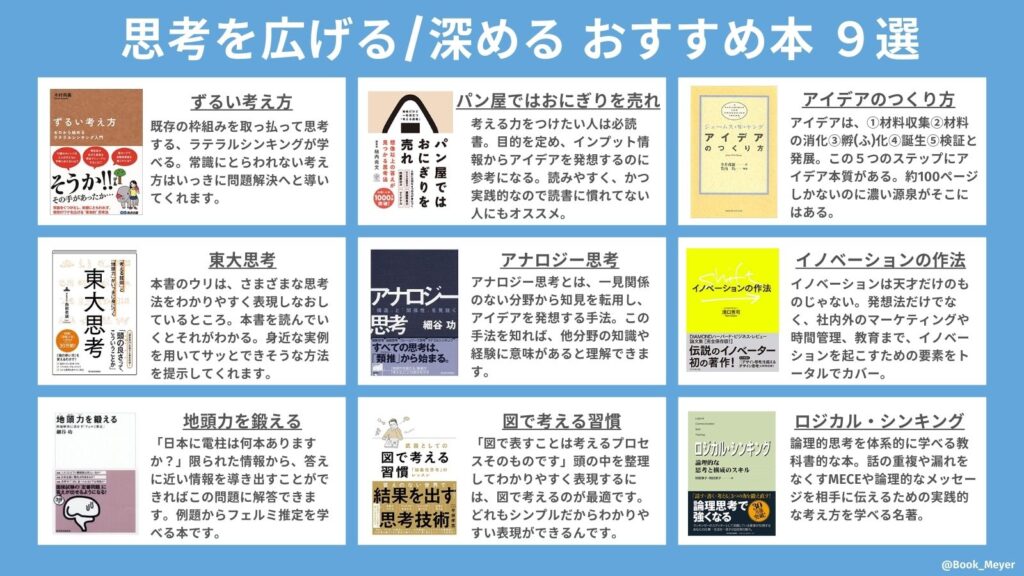

思考を広げる/深めるおすすめの本9選

お待たせしました。思考力が学べる本を紹介します。

ただし、思考力といっても様々な本が出版されています。

選ぶときは「自分にあう本かどうか?」を重要視してください。

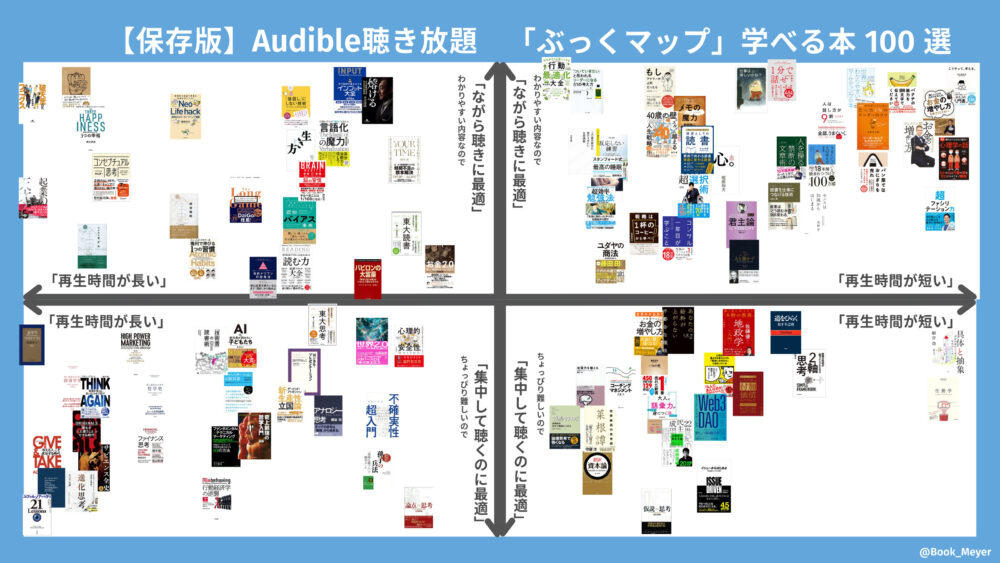

上記のぶっくマップでは自分にあった本を選べるよう配置しています。

- これから思考力を学ぶ人はマップの上に位置する本

- さらに思考力を学びたい人はマップの下に位置する本

- アイデア力を身につけたい人は、マップの左に位置する本

- 論理思考力を身につけたい人は、マップの右に位置する本

ぜひ参考にしていただければと思います。

ずるい考え方 著:木村尚義

前提にとらわれない思考法「ラテラルシンキング」が学べる入門書

突然ですが、「13個のオレンジを3人に公平に分けるにはどうしたらいいか?」と聞かれたらどう答えますか?

「4個ずつわけて、残りの1つを3等分する」のはよく思いつく方法ではないでしょうか。

本書のラテラルシンキングを使うと「ジュースにする」という答えが導き出されます。

このように前提から解放された自由な発想法を本書で学べます。

ラテラルシンキングの特徴をまとめると

- 今までにないものが生まれる

- 問題が最短ルートで解決される

- お金・時間・手間が節約される

始めてこの思考に触れる人は「その発想はなかった!」と思わず膝を打つことでしょう。

具体的な事例が豊富であり、入門書として最適です。

固定観念を壊して発想を広げるラテラルシンキングの入口としていかがでしょうか。ちなみにマンガ版もあります。

パン屋ではおにぎりを売れ 著:柿内尚文

新しい価値を生み出す思考法が学べる

これから考える力をつけたい人は必読書

目的を定め、インプットした情報からアイデアを発想するのに参考になります。

本書で紹介されているアイデアを生み出す3つの法則を紹介↓

- ゴールを決める

- インプットして現状を整理する

- 考える=考えを広げる+考えを深める

・ゴールを決める

「そもそも何を目指しているのか?」ゴールを設定していないと悩んでいるだけで停滞してしまいます。

・インプットして現状を整理する

ゴールを目指すための課題を設定し、インプットをしていきます。

・考える=考えを広げる+考えを深める

いろんなアイデアを発想、考えを広げていき、良いアイデアを深めていきます。

本書では「6つの広げる思考法」と「6つの深める思考法」を丁寧に解説しています。

読みやすく、かつ実践的なので読書に慣れてない人にもオススメです

アイデアのつくり方 著:ジェームス W.ヤング

わずか100ページに込められたアイデア本の名著

著者は言う、「アイデアは既存の新しい組み合わせ以外の何ものでもない」と。

本書で提案されているアイデアを作る手順はわずか5ステップ

- 資料を集める

- 資料に手を加え、情報を消化する

- アイデア発想を無意識にまかせる

- アイデアの誕生

- アイデアを具体化し、展開させる

これは最初に書いた「アイデアは既存の組み合わせ」を最大限利用した方法なんです。なぜなら、①で収集した情報量が多ければそれだけアイデアを生みやすくなるからなんです。

本書にも書いてありますが、必ず①から順番にやってください。次のステップに進むには、前のステップで得たものが必要になるからです。詳細は本書をお読みください。

読めばアイデア発想の本質が学べます。

30年以上前の本ですが、間違いなくこの先も読み継がれる名著です

東大思考 著:西岡 壱誠

頭の良い人はどのように考えているのか?本書で明かされました。

頭の良さは才能ではありません。誰にでも身につけられます。ではどうすればいいか?頭の良い人の思考回路をマネすればいいのです。

- たくさんのことを一度に記憶する「原因思考」

- 難しいことを超わかりやすく要約できる「上流思考」

- どんな人にも必ず伝わる説明ができる「目的思考」

- 普通は思いつかないひらめきが湧く「裏側思考」

- どんな問題もスラスラ解決できる「本質思考」

これらの思考を知ると、自分でもできると思えます。できそうな思考法を1つでもマネしてみると良いでしょう。

身近な実例を用いてサッとできそうな方法を提示してくれるので、実践可能な思考法に昇華できます

アナロジー思考 著:細谷 功

関連付けする最強の思考法「アナロジー思考」が学べる

斬新なアイデアを発想したい人へ。本書が役に立ちます。

アナロジー思考とは、一見関係のない分野から知見を転用し、アイデアを発想する手法。

この手法を知れば、他分野の知識や経験に意味があると理解できますよ。

- 「たとえ話」もアナロジーの1つ

- 他分野から構造的に似ている点を探す

- 抽象化することで遠くからアイデアを借りられる

例えば、かばんと冷蔵庫を関連付けすると

形は似てないがどちらも収納する機能があり、小分けにするのか大括りにするのかでメリット・デメリットはほぼそのまま使えます。

このように一見異なるものから構造的な共通点を見出し、アイデアを借りてこようとする考え方をアナロジー思考と呼びます。

いろんな場面で使える思考法ですので、学んでおくことをおすすめします。

SHIFT:イノベーションの作法 著:濱口 秀司

数々のイノベーションを起こした秘密が書かれていました。

著者はUSBメモリ等を生み出したイノベーター濱口秀司さんの唯一の著作であり、資料としてとても貴重な1冊です。

わたしはイノベーションを方法論に落とし込んでいるのは本書しか知りません。企画担当者やスタートアップの経営者は絶対に読んでおきたい本です。

本書では、イノベーションを生み出すためにバイアス(思い込み)を壊す方法を紹介しています。

- バイアスを構造化する

- バイアスのパターンを壊す

- 強制発想する

このポイントだけ聞くとなにを言っているのかわからないでしょう。すこし解説すると、私たちはバイアス(思い込み)を無意識にしており、そのバイアスを構造化→認識して壊していくことでイノベーションを生み出しましょう。ということです。

例えば、桃太郎は「桃から生まれる」とみんな思っているが、「土から生まれたら面白いんじゃないか?」のように発想することで、バイアスを壊していくんです。バイアスを認識し、壊した先にイノベーションがあります。

本書では具体例を紹介しながら、イノベーションを起こしていく過程が解説されています。

また、発想法だけでなく、社内外のマーケティングや時間管理、教育まで、イノベーションを起こすための要素をトータルでカバーしています。

少々お高いですが、ずっと手元に残しておきたい本になりました

地頭力を鍛える 著:細谷 功

自分で考える力の重要性と身につけ方がわかる

「日本に電柱は何本ありますか?」

限られた情報から、答えに近い情報を導き出すことができればこの問題に解答できます。

この問題を解答するための地頭力を手に入れるためには、次の3つの考える力が大事だと言います。

- 結論から考える・・・最終目的まで効率的に到達する考え方

- 全体から考える・・・思い込みを排除し、誤解を少なくする考え方

- 単純に考える・・・ものごとを抽象化して捉える

AI等のテクノロジーが発達し、簡単に情報を手に入れられる時代だからこそ身につけておきたい力がそこにはあります。

本書にある「フェルミ推定」は身近なテーマを扱っているから興味を持ってトレーニングできます

武器としての図で考える習慣 著:平井 孝志

「図で考える習慣」が深く考えるスキルとなる

あなたは担当している仕事で、問題や課題に行き詰っていること、多くないでしょうか?

どうすればいいかわからないとき、頭の中を整理してわかりやすく表現する為の方法として「図で考える」のが最適です。

- 書き出すとポイントが明確になる

- 書き出すと考えが進化する

- 図にすると関係性を把握しやすい

このように図にするメリットは計り知れません。そのための方法論は本書から学んでください。

本を読み終わった頃には図を書きたくなるでしょう

ロジカル・シンキング 著:照屋 華子, 著:岡田 恵子

論理的思考を体系的に学べる教科書的な本

論理的に考えるには、自己流ではなかなか難しいとは思いませんか?

本書は論理的思考を体系立てて学べる名著です。ロジカルに考え、伝えられれば相手に納得感を持ってもらえるんです。

本書では下記をポイントとしています。

- 正しいテーマと課題、期待する反応を確認する

- 重複・漏れ・ずれを防ぐ

- So What?(だから何?)、Why So?(それはなぜ?)を考える

解決すべきテーマを見定め、答えにたどり着いた根拠を正しく伝えるのが重要となります。その為の方法として、MECE等を効果的に使う方法を丁寧に説明されています。

また、ビジネスに即した豊富な具体例や練習問題があるのも嬉しいところです。

相手に伝えるための実践的な考え方を学べる名著です

まとめ

- 思考力を身につけるとアウトプットの質が上がる

- まず身につけるべきは「論理思考力」と「水平思考力」「抽象化力」

- ぶっくマップで自分に合った本を選ぶ

ここまでお読みいただきありがとうございます。

ジャンル別におすすめ本をまとめたページもありますので、よかったら参考にしてください。

【ジャンル別】絶対に読んでおきたい 学べる おすすめ本まとめ

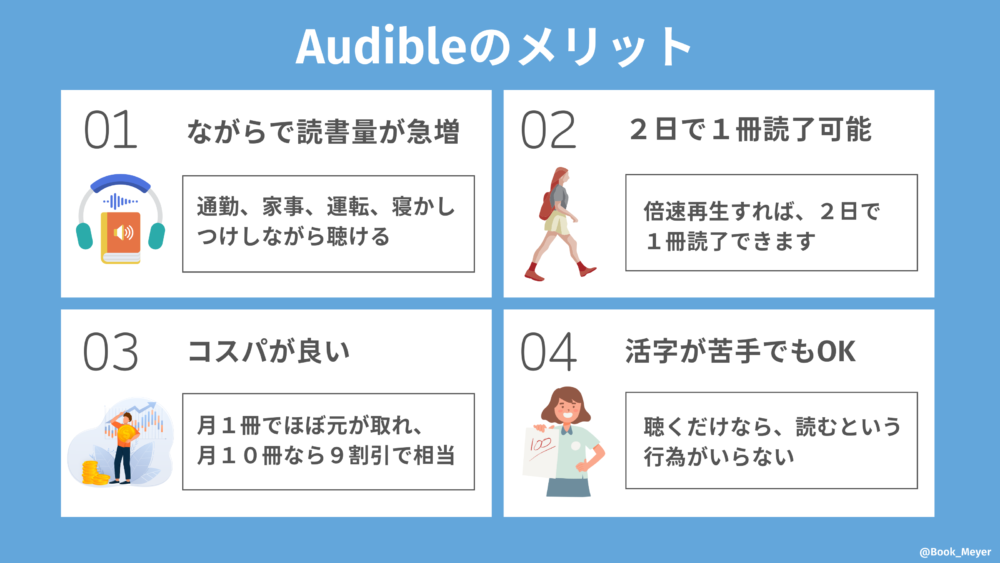

また、今回は思考法の本を紹介しましたが、読み方により学ぶ効率は変わってきます。

図解でわかりやすく発信しています。下記リンクより見ていってください。